LA VIDA DE LOS ZARAUZTARRAS

1.- Zarautz en los primeros años del siglo XX.

La vida de los zarauztarras se desarrolla modestamente y al margen de la aristocracia a la que algunos servían.

A primeros del siglo XX, Zarautz terminaba en el convento de las Madres Carmelitas. Más allá no había calles. Mandabide, camino de mulos, comunicaba con las pocas villas que estaban construidas. Mendilauta era tierra de patatales y arenales. A los más pequeños se les decía que pasando el Gran Hotel estaba el "sacamantecas". El hecho de llegar a San Pelayo daba la impresión de que se había ido lejísimo, casi casi hasta otro pueblo. Las personas de más de ochenta años han visto construir la mayor parte de estas villas. Zarautz empieza a cobrar movimiento a partir de la guerra del catorce - como la llama esta generación que la vivió en su adolescencia -. A pesar de ser un pueblo pequeño, - tendría unos tres o cuatro mil habitantes -, había casino. En la calle mayor había cuadras, lo que no es de extrañar, porque todavía era la época de los landós de dos caballos. Las calles estaban adoquinadas. Afirman que la piedra redonda que hay en la casa de Roteta es un resto de la primera casa que se construyó en Zarautz.

Contaba también con numerosos conventos: las Clarisas, las Ursulinas, los Padres Franciscanos, los Hermanos de La Salle. Las Ursulinas y los Hermanos se dedicaban a la enseñanza, los Franciscanos abrieron un centro de formación profesional. Las escuelas nacionales enseñaban a leer, escribir y las cuatro reglas de la aritmética. Había escuela de música donde aprendían las canciones que cantaban en el momento de plantar árboles en el actual campo de golf. Desde entonces se puede apreciar la inquietud cultural que hoy podemos observar en sus muchos centros de enseñanza, cultura y actividades artísticas.

2.- Actividades.

Los chicos ya alternaban el trabajo con los

estudios nocturnos. Por lo general, no tenían dificultades a la hora de

encontrar trabajo. Llama la atención el hecho de que la villa tuviese tantas

fábricas y talleres, a pesar de su escasa población. Los había mecánicos. De

ebanistería se pueden contar varios: los de Odriozola, Arruti, Beustari, Uría,

Mutiozabal, Gabirondo... De tejidos, como la fábrica de Vargas, situada en lo

que después sería la mansión del marqués de Águilafuente; la de Sei Tximeneta,

ubicada en el actual Hotel Alameda, que era una fábrica de material eléctrico

montada el año 1929 por la familia Pielhoff. El trabajo era duro. La jornada

laboral duraba diez horas. Los había que entraban a

trabajar a las seis de la

mañana con un trozo de pan seco por todo desayuno. Se trabajaba hasta los

sábados. Los únicos días de vacación eran los de Semana Santa.

Además, había otras actividades, hoy perdidas. Los aitonas conocieron los vapores de pesca en Zarautz. De ese modo recuerdan numerosas anécdotas. El padre del famoso Mariano Eguibar fue el último presidente de la Cofradía de Zarautz. Los barcos eran pequeños, no tendrían más siete metros de eslora. Iban a Guetaria a trabajar el salazón en la temporada de Marzo a Junio. A estos pescadores no les gustaba una costumbre que había en el pueblo: se trataba de que los vecinos echaban al mar una inmensa red, la gente sostenía las cuerdas desde la arena. Cuando la red estaba llena, tiraban de las cuerdas para sacarla. Un veraneante aristócrata había conseguido la licencia para esta red. Uno de los bañeros, agradecido, fue a mostrarle su reconocimiento: "tú ser marqués, tú conseguir la rastra, tú dame un beso". Los pescadores de los vapores pensaban que de este modo les hacían la competencia. Cada vez que pescaban una ballena, había costumbre de dar una tira al Ayuntamiento. Claro que esta costumbre debía de ser antiquísima, porque el último arponero parece que fue Roque Etxabe, según cuenta Juan Erenchun1 , y desde entonces no se ha vuelto a oír hablar de ballenas en Zarautz.

Los barcos solían pescar sardinas. La gente las miraba con envidia. Cuenta un testigo: "madre, ¡qué sardinas!, estaban vivas, Los "tripolantes" las echaban en un balde y saltaban, nadie se atrevía a pedir, pero las daban sin cobrar". Iban a asarlas a las catorce o quince sidrerías que había en el pueblo. El que cogía el balde, se encargaba, después, de reponerlas. La captura del besugo les suponía unas tres horas de viaje. Partían a las ocho de la noche. Se pescaban a grandes profundidades. Al subirlos, algunos morían. A éstos los cogía el "Txakurrana", y eran para los tripulantes. En una especie de calas que hace la mar, pescaban también cabra-rocas. En el viaje de vuelta seleccionaban los pescados en lotes: grandes, pequeños, mordidos, cabeza. Al llegar a puerto, el "txalupa-mutil" - chico que iba en el barco de recadista - se volvía de espalda y los sorteaba.

Además de la industria, los talleres, la pesca, el servicio doméstico a los aristócratas, estaba la actividad de las huertas. Todavía hoy quedan algunas en el propio casco urbano, aunque al ritmo a que va la construcción, quizá sea por poco tiempo. Otra actividad fue la que proporcionaron los veraneantes. El que podía tenerlos como huéspedes en su casa, se ufanaba de ello. Esto suponía unos ingresos extra, además de dar tono a la casa. Se demostraba que la vivienda estaba en buenas condiciones para albergar a los señoritos burgueses. Llegaban de Bilbao, Pamplona, Madrid, Zaragoza, Valladolid. Por otra parte, si el sirviente del noble adquirió su elegancia y señorío, estas gentes de la capital enseñaban también buenas maneras sociales.

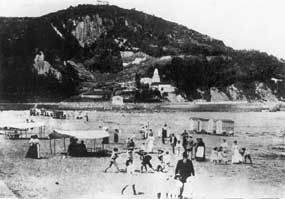

3.- Los baños y los

bañeros:

En estrecha relación con la nobleza y los veraneantes hay un capítulo importante de la vida de Zarautz que hoy ha desaparecido: el de los "Bañeros".

Los bañeros eran castas cerradas. No crea el lector que cualquiera podía dedicarse a este oficio. Aquí sí que había "numerus clausus". La exclusiva pertenecía a unas cuantas familias: Roque Etxabe, Gabirondo, Yeregui, Eguibar, Sorreluz, Motza. Los derechos se iban heredando dentro de la familia, y como tierra de matriarcado, ostentaban el apellido de la madre, si la herencia les llegaba por vía materna. En ocasiones, estos derechos se vendían a otra familia. En los últimos tiempos sólo dos familias quedaban en la profesión: la de Mariano Eguibar, que los había comprado a Paulino Etxabe, - hombre "nekua" -, y la familia de Roque Etxabe, a quien había heredado su hija Florentina, casada con Epelde. Los hijos de esta señora, que siguieron el negocio, no pusieron "Epelde" en las facturas, sino "hijos de Florentina Etxabe". La temporada era de Junio a Octubre. La costumbre de bañarse era muy diferente a la actual. Pocas cosas habrán cambiado más radicalmente en tan brevísimo tiempo. Hoy la playa nos iguala todos, en tan escasos "paños menores", y tan codo a codo como estamos tomando el sol, nadie puede distinguir al duque del lacayo. Pero hace unos cuarenta años, los baños de mar eran de lo más clasista. En tiempos más lejanos, la playa era de uso exclusivo de la nobleza. El pueblo ni la pisaba. Cuando comenzó la costumbre de bañarse, fue sólo eso: baño. No se podían tumbar en la arena a tomar al sol, porque hasta los guardias lo impedían y obligaban a sentarse en las sillas. Más recientemente permitían tumbarse sólo en el "solarium", que estaba situado desde el "desierto" hasta el límite de la playa, por el lado del Golf. Los bañeros bajaban a la arena a las seis de la mañana, - las ocho, hora actual -, porque a esa hora se bañaba el servicio: "unas cuarenta o cincuenta chachas". Nadie podía bañarse solo. Tenían que hacerlo con el bañero, que se encargaba del grupo. Les pagaban un real por persona. A las diez se bañaban las solteras. Después, era la hora de los veraneantes: abogados, médicos y demás clase media. Los atendían unos veinte bañeros. Con los del interior había la costumbre de `tres olas y a la calle´. A otros el médico les mandaba tomar `nueve baños´. Por el contrario, los aristócratas marcaban ellos la hora. Solían ir tres bañeros a cada familia, porque daban muy buenas propinas. Su manera de bañarse evolucionó mucho. Primeramente, se llevaba a la casa del noble unas casetas con ruedas. Una vez dentro, el ilustre bañista era conducido hasta la orilla. Las rampas que hay para bajar a la playa se hacían para el rodaje de estas casetas. A veces las arrastraban bueyes, pero, generalmente, lo h hacían los bañeros. Las había corridas y de dos habitaciones. Así fue cómo se bañaba la reina Isabel II. De entre las muchas anécdotas que se cuentan de sus egregios baños, Mariano Eguibar añade esta otra: Cierto día en que se estaba bañando, le dijo el bañero: "Altza la pata, erregiña, que viene olatu".

Los bañadores eran trajes que cubrían hasta la rodilla. El de las chicas de servicio solía estar hecho con tela de sábana, que al mojarse se pegaba al cuerpo y resultaba más atrevido que los actuales "bikinis". Estos trajes se alquilaban por el importe de uno o dos reales al bañero, que, después de usados, se encargaba de aclararlos en agua dulce. Claro que en la playa no se estaba en bañador. Llevaban albornoces. El bañero se acercaba a la orilla con un palo a modo de perchero, y allí se colgaban. Luego se dejaban en el gran toldo que cada bañero tenía para sus clientes. Este era grande, redondo o rectangular. Arriba tenía la bandera nacional y flecos. A la salida se volvían a poner el albornoz y se lavaban los pies en un balde. Por todos estos servicios no se cobraba. El real era sólo la propina. Los Eguibar tenían los palos azules. Los Etxabe, verdes. El perro "Itxaso" , listo como su amo Mariano Eguibar, sólo traía los palos del amo. Nunca se equivocaba trayendo uno verde. Cuentan que los chavales nadaban agarrados a su rabo. Los nobles tenían cada uno su toldo. Su colocación era un problema para los bañeros. Casi casi se les organizaba un "asunto de Estado", porque unos querían o pedían estar al lado de otros. Claro que todo lo engrasaban con buenas propinas y no con el triste realito de las chachas. La colocación al lado de tal o cual noble podía zanjar un buen negocio, preparar un buen matrimonio o procurarse un cargo político. La verdad es que quizá por esto o por el hecho de ver a tan ilustres señores en paños menores, el caso es que los bañeros gozaban de un trato de favor por parte de los nobles. Cuando querían conseguir algo, se dirigían a ellos directamente. Cuentan que el pueblo de Zarautz ha conseguido muchas cosas yendo a Madrid a despachos importantes y siendo recibidos como viejos amigos, pasando por delante de los que esperaban en antesalas. Nunca mejor dicho que ahora, cuando sé que los bañeros los trataban de "tú".

La jornada de los bañeros era muy dura. Iban vestidos con un pantalón negro de franela, jersey de lana y chaqueta de sira sin capucha, de color amarillo. Se la confeccionaban ellos mismos. Debajo de esta ropa llevaban el traje de baño entero, pero se pasaban la mañana vestidos con la ropa mojada encima. Sólo se la quitaban en caso de tener que salvar a alguien, hecho que también corría de su cuenta. A las diez de la mañana tomaban el amarretako. A las dos se terminaban los baños, quitaban los toldos, los metían en un carro y marchaban a sus casas hasta la madrugada siguiente en que los volvían a colocar.

Entre todos recuerdan a Fafay como a uno de los bañeros más célebres. Era simpatiquísimo y lo llamaban de todos los lados para reírse un poco con sus ocurrencias. Se casó con una señorita, madre soltera. Cuando los nobles le preguntaban por el número de sus hijos, respondía: "Entre los míos y los de mi mujer, tantos". Para él no había ni apellidos, ni nobles. Llamaba a cada uno, según lo que le diesen: "ardoa, bocadillos"... Al amanecer le gustaba imitar a los gallos poniendo en movimiento a todos cuantos estuvieran cerca y organizando un coro matutino.

4.- Personajes célebres.

Los personajes célebres de Zarautz no eran exclusivamente los bañeros. Recuerdan a un tal Eusebio Bastida, fallecido en octubre de 1986, que también tuteaba a la nobleza. Se las entendía muy bien con Fabiola, la cual había comentado sus chascarrillos con doña Sol, madre de la condesa de Teba, quien con sus ochenta años montaba en bicicleta por Zarautz. Un día doña Sol, para provocarlo, le dijo que no le funcionaba bien el freno. Bastida le dio algunos martillazos y, al ayudarla a subir a la bicicleta, le dijo: "¡Ay duquesa!, qué culos más gordos tienes todavía...". En otra ocasión se metía con el hijo de un industrial catalán que intentaba pescar sin saber el oficio: "Tu padre, buena pesca ¿eh?". "Me gusta más la carne", esquivó el hijo la broma. A lo que respondió Bastida: "Tú, como yo, carnero".

Los más ancianos recuerdan a otro personaje a quien llamaban "el rico de Zarautz". Recogía los excrementos del ganado y se los llevaba a su huerta para ahorrarse el abono, y desde su casa vigilaba a sus trabajadores ayudado de unos prismáticos.

5.- Las costumbres.

En otros aspectos, la vida de los zarauztarras ha experimentado la misma evolución que la de los vecinos de otros pueblos. Las costumbres estaban mucho más clericalizadas. La campana o el reloj de la parroquia ordenaban la vida del pueblo. D. Mariano Iceta era el monaguillo encargado de tocar las campanas con sonidos diferentes, según se tratase de un sábado o de avisar que se había producido un fuego en algún lugar. El domingo era el único día de descanso. Comenzaba la jornada con la Misa mayor. A las once y media se tocaba el pasodoble en la plaza de la Música. A la una había concierto. Por la tarde se iba a la iglesia al oficio de vísperas y después al baile. Se bailaban jotas, valses, pasodobles, polkas, mazurkas... A la hora del "angelus" todos los menores de veintiún años tenían que volver a casa. Los "niños de entonces" aún recuerdan cómo los llevaban a la iglesia formados en fila desde el colegio, con una banderita y cantando:

"A tus plantas, ¡oh Niño de Praga!

Ya no existe

en la vida el dolor"...

La costumbre del "chiquiteo" no se conocía. Se iba a las sidrerías a comer chuletitas y sardinas. Los mozos más jovencillos tenían una peseta de paga, y con diez más don Venancio Amezti los llevaba a Lourdes.

Si Zarautz tiene antecedentes de su actual vida cultural, también los posee en el capítulo de las diversiones. Don Erique Bringeon construyó el primer frontón de la Villa en la carretera de Guetaria. Se llamaba "Jai Txiki". Sería el año 1890. Allí se reunía la sociedad de la época y tomaban el té. Lo destruyó un desprendimiento de tierra. Don Enrique lo reconstruyó, pero fue nuevamente derrumbado. Hacia el año 1930 comienzan las sociedades gastronómicas, con entrada exclusivamente masculina. En la más antigua, "Gure Kabia", se le hizo el homenaje al Conde de Teba, cuando ganó el campeonato de tiro-pichón. En la Munoa había campeonatos y pruebas de carneros. De tiempos lejanos data la costumbre de celebrar la fiesta de "Mutilardo". El segundo día de las fiestas de San Pelayo, los "mutilak" salen de madrugada con un palo largo, van por las casas y caseríos bailando y tocando el txistu. Los caseros les daban pollos. Después de oír Misa en la ermita del santo, iban por las mansiones de los nobles. Estos les daban dinero. El recorrido llegaba hasta el hostal Alameda, que era la muga de Zarautz. Allí hacían el amaiketako. A continuación pasaban al Gran Hotel, donde eran invitados y bailaban con las chicas del servicio. De allí marchaban a Bidarte. Sacaban mucho dinero, con el que pagaban la comida del día veintisiete. Con los menudillos de los pollos organizaban el amaiketako del día veintiocho y la cena. Los pollos los comían el día veintinueve: "oilasko Biltze". Además, invitaban a vino a todo el barrio. Estas costumbres aún hoy perviven.

Sabemos que a principios de siglo se celebraban corridas de toros. En los Archivos del Ayuntamiento se guardan cartas de algunos contratos con toreros. Como es el caso del torero Mariano Ponce, "Cocherito de Murcia", matador de novillos. En las cartas del 2 y del 6 de setiembre de 1904 se pide que cierren bien la plaza, y constan las 50.75 ptas. de gratificación .

Así mismo Rafael Molina, "constructor de toda clase de banderillas", "especialidad en banderillas de lujo", pasa la cuenta de 24 pesetas por veintiséis pares de banderillas.

6.- Anécdotas.

Entre las anécdotas del pueblo hay una muy curiosa sacada de "Arraldea" Era costumbre hacer una penitencia algo estrafalaria. El penitente bajaba a la playa y, de allí, por el malecón, subía al monte de enfrente "(Santa Bárbara ?)". Debía subir de noche y tenía derecho a elegir una persona que le acompañase alumbrándole con una luz. La persona elegida no podía negarse. En cierta ocasión, el penitente era un hombre muy malo, enamorado de una buena chica, a la que eligió para que le llevase la luz. De noche, y en el monte solitario, la muchacha escapó aterrada. El penitente la perseguía. La chica pudo refugiarse en una cuadra situada en la calle Ipar, frente a la actual cuchillería. Cuando llegó el hombre, abrió la puerta y dejó salir a un toro que mató al penitente malvado, al que llamaron "Odolbeltz", por el color negro de su sangre.

7.- El carguero de Malla-Arri.

Una historia real de Zarautz es el tranvía aéreo de Mollarri. Don Guillermo del Vall vino de Alemania para construirlo en Malla-Arria. Monsieur Bougard dirigía la obra. Luego fue sustituido por D. Juan de Toledo. Se trataba de un transbordador que transportaba mineral de hierro desde Andazárrate, donde estaba la mina, hasta Talai-Mendi. El cable por el que se trasladaban las vagonetas medía once kilómetros. En la mina trabajaban entre quince y veinte personas. En Talai-Mendi, quince cargueros lo llevaban hasta el barco inglés que venía a transportarlo. El negocio lo explotaba la Compañía minera de Álava y Guipúzcoa. Sus propietarios eran unos señores belgas. Las oficinas estaban en Aguinaga. Sobre la roca había un cargador y una grúa desde la que los chicos de Zarautz se arrojaban al mar.

Parece ser que se construyó en los primeros años

de este siglo,

según se desprende de los archivos del Ayuntamiento, y que

hubo problemas de expropiación.

El 22 de octubre de 1902 Alfonso Dory se dirige al

Alcalde: Como concesionario del tranvía aéreo de Asteasu a la Peña Malla-Arri

deseo obtener autorización para instalar un teleférico uniendo varias estaciones

de dicho tranvía, como las de "Malla-Arri" y "Talai-Mendi"1

El 15 de

diciembre de 1908 D. Alfonso Dory y Villers, ingeniero de minas, y vecino de San

Sebastián, como representante de la sociedad minera de Álava y Guipúzcoa, pide

que se establezca un canon de servidumbre por el paso del tranvía. El 22 del

mismo mes y año pide al Alcalde que suspenda el pago a los propietarios que se

niegan a recibir el importe de la expropiación forzosa y haga constar el nombre

de los que no han acudido a la citación. Los precios de los terrenos expropiados

habían sido fijados por el Gobierno y publicados en el B.O.E. el 11 de setiembre

de 1908, según consta en otro escrito enviado por Dory el 16 noviembre de ese

año.

Este transporte se terminó el año 1930, porque la extracción era muy cara y además comenzó la competencia de los camiones en el transporte. La casa de los mineros, situada entre Aia y Asteasu,la vendieron a la Diputación de Guipúzcoa, que la convirtió en sanatorio antituberculoso. El cable lo compró "Cementos Arrona".